○大口町公文例規程

昭和52年8月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 大口町の公文例は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、議会の議決を経て制定するもの

イ 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、町長が制定するもの

(2) 公示文

ア 告示 法令で告示する旨規定されている事項若しくは権限に基づいて決定又は処分した事項を一般に知らせるもの

イ 公告 法令で公示、公告又は公表する旨規定されている事項若しくは一定の事実を一般に知らせるもの

(3) 令達文

ア 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの

イ 訓 訓令のうち一時限りのもの又は一般に知らせる必要のないもの

ウ 内訓 訓のうち秘密のもの

エ 達 特定の個人、団体又は下級機関に対して特定の事項を指示し、又は命令するもの

オ 指令 個人又は団体からの申請その他の要求に対して指示し、又は命令するもの

(4) 往復文

ア 通知 ある一定の事実、処分又は意志を特定の相手に知らせるもの

イ 通達 下級機関に対し、又は上級職員が下級職員に対して、その所掌事務について指揮監督権に基づき職務運営上の方針やその他の細目的事項を指示するもの

ウ 照会 ある一定の事項について問い合わせるもの

エ 協議 ある一定の事項について打ち合わせるもの

オ 回答 照会又は協議に対して返事するもの

カ 報告 ある事実についてその経過を特定の人又は機関に知らせるもの

キ 諮問 諮問機関に対して、法令上又は規程上定められた事項についての意見を求めるもの

ク 答申 諮問機関が諮問された事項について意見を述べるもの

ケ 進達 下級機関から上級機関に一定の事項を通知し、又は一定の書願を送り届けるもの

コ 副申 一定の書類を進達する場合に、経由機関が参考意見を付けて具申するもの

サ 申請 行政機関に対して、許可、認可その他一定の行為を求めるもの

シ 願い 行政機関の許可、承認を求めるもの

ス 届け 行政機関の許可、承認等を求めるため一定の事項を知らせるもの

セ 建議 諮問機関等がその属する行政機関又はその他の関係機関に対して、将来の行為について意見を申し出るもの

(5) 対内文

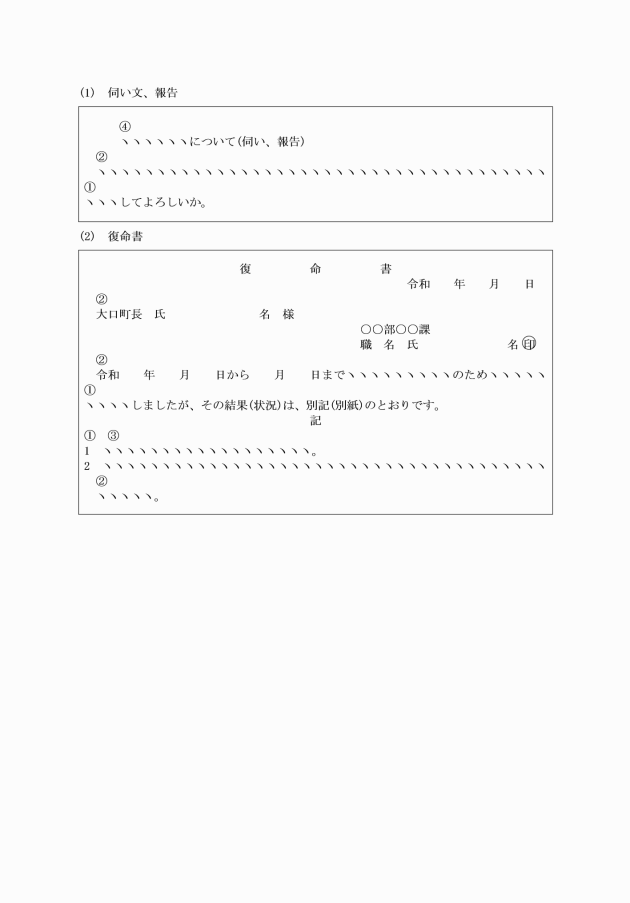

ア 伺い文 事務を処理するに当って、決裁権者の許可、決定承認等の意志決定を求めるもの

イ 復命書 職員が命令により事件の調査又は事務の打合せ等のため旅行した際、その内容及び結果を上司に報告するもの

ウ 報告 事務を処理した経過について、上司に知らせるもの

エ 願い及び届け 職員の服務に関して上司の許可、承認等を得るもの及び服務上の一定の事項について届け出るように定められるもの

(6) その他の文書

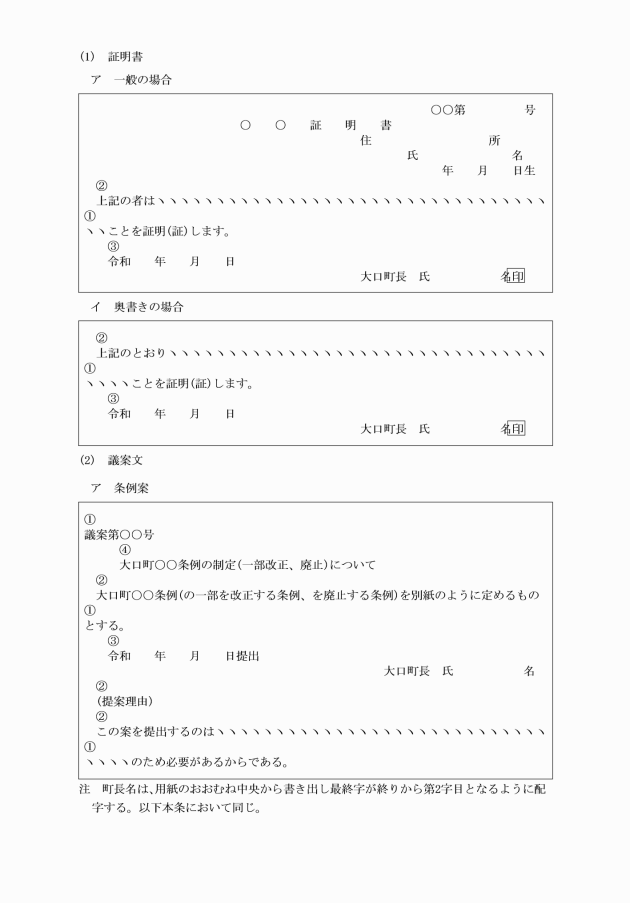

ア 証明書 個人又は法人からの願いや申出に基づいて、行政庁がその権限内で、特定の事実や法律関係の存在を公に証明するもの

イ 賞状 展覧会、品評会、講習会等において優秀な成績を収めたものを賞するもの

ウ 表彰状 一般の模範となるような個人又は団体の行為をたたえて、これを一般に顕彰するもの

エ 感謝状 行政庁等がその事務や事業を遂行するに当たり、積極的に援助又は協力したものに対し、感謝の意を表わすもの

オ 祝辞 式辞 式典等に際し、その主催者、来賓又は集会者代表として式典の意義、祝いのことば、自己の感想等を読みあげるもの

カ 辞令 職員の任免、給与の決定等をするもの

キ 契約書 契約の締結したことを証するもの

ク 裁決書 訴願の提起があった場合に、その審理判断した結果を表示するもの

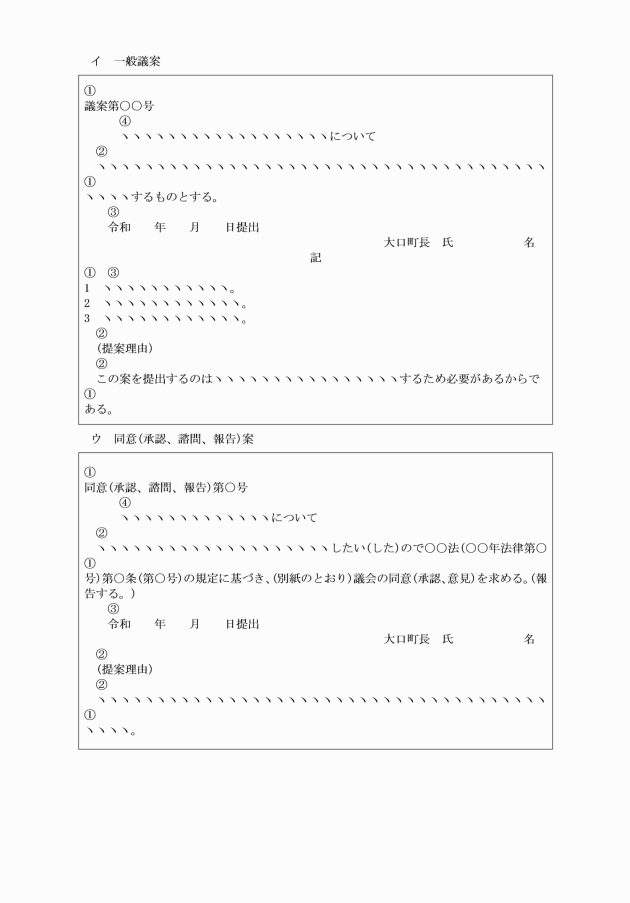

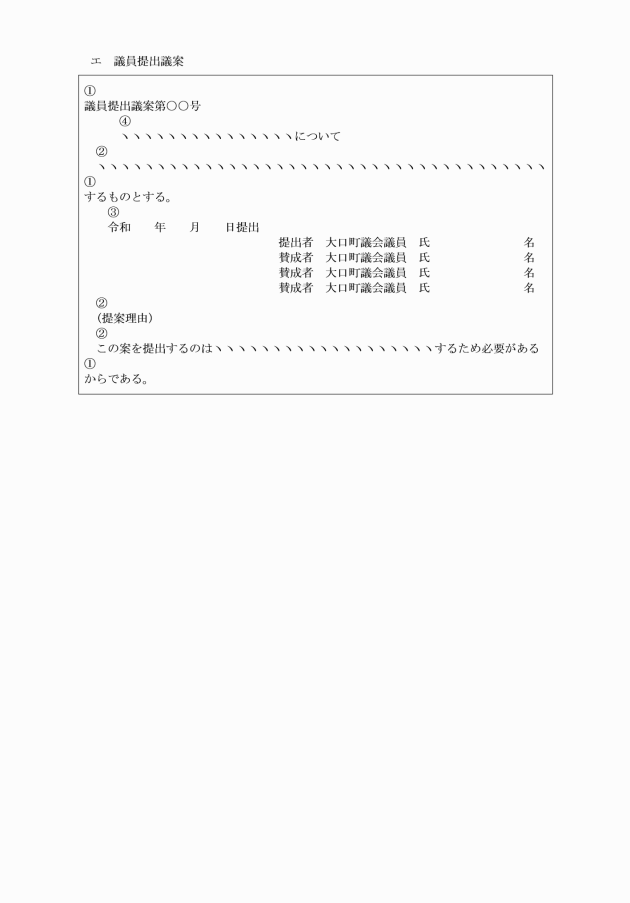

ケ 議案文 町長又は議会議員が議会の議決を経なければならない事件について、議会に提出するもの

(条例)

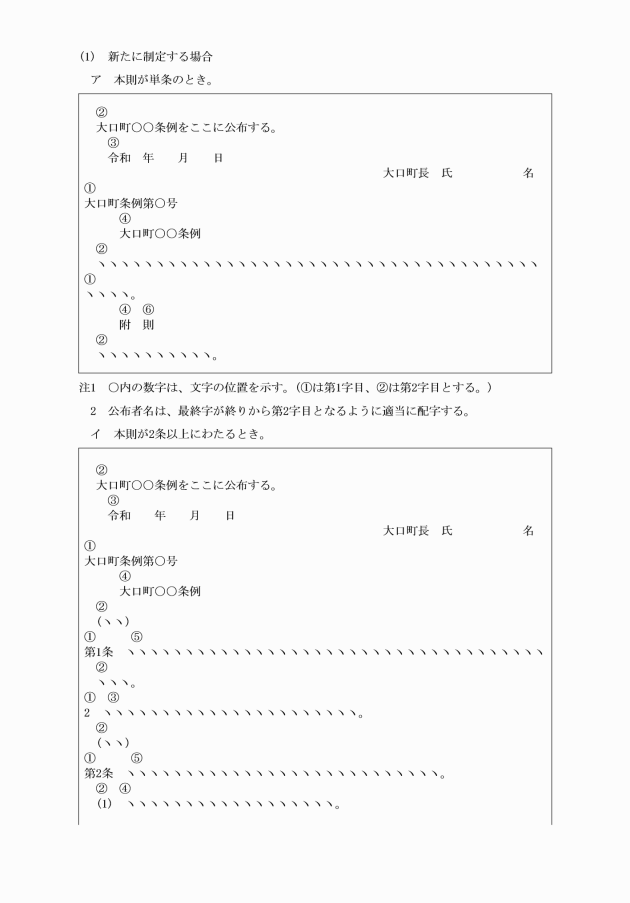

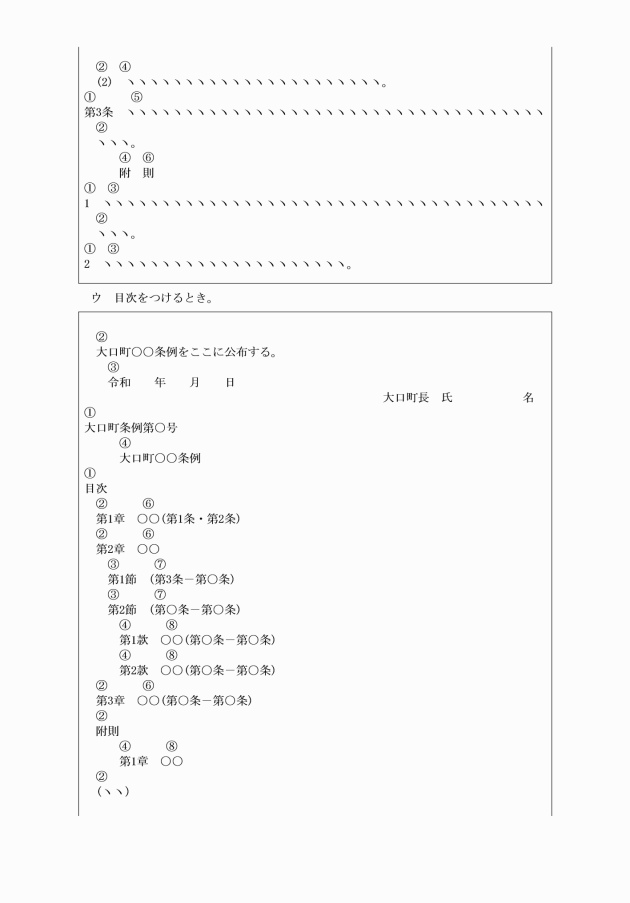

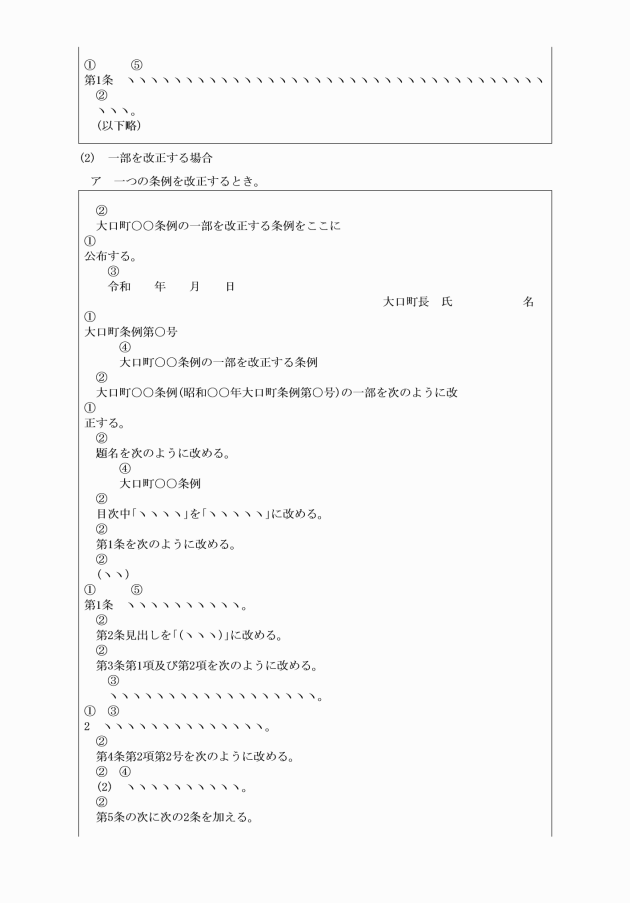

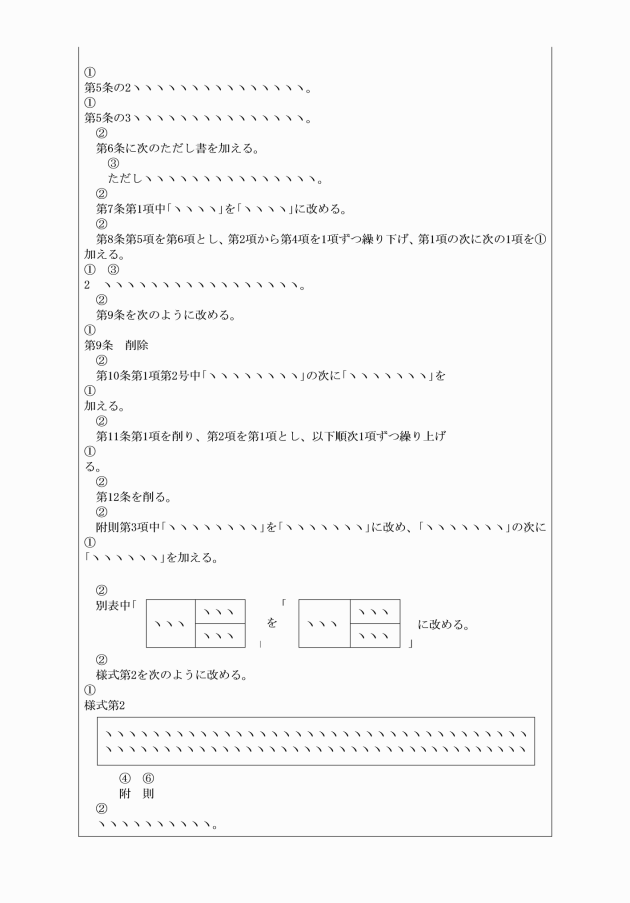

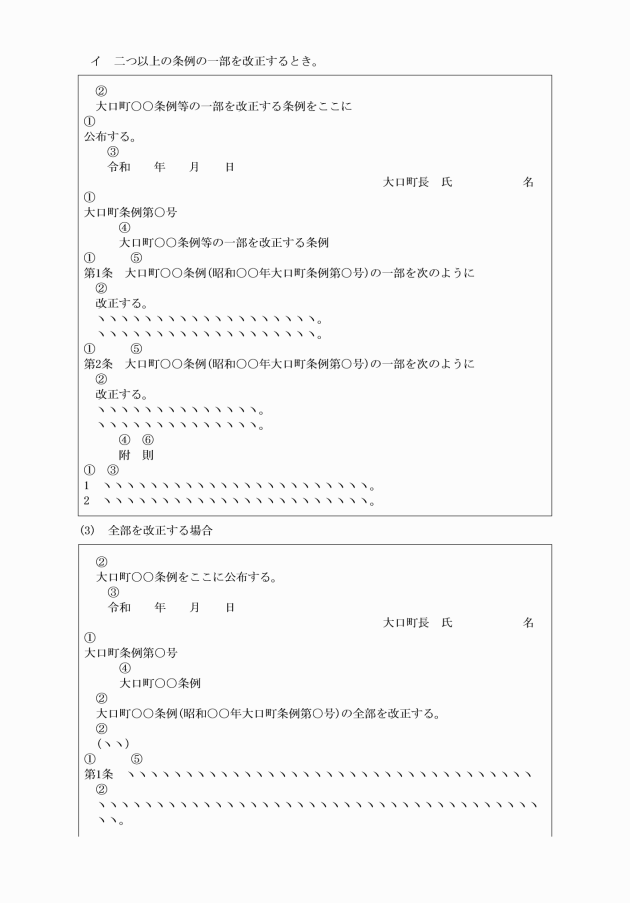

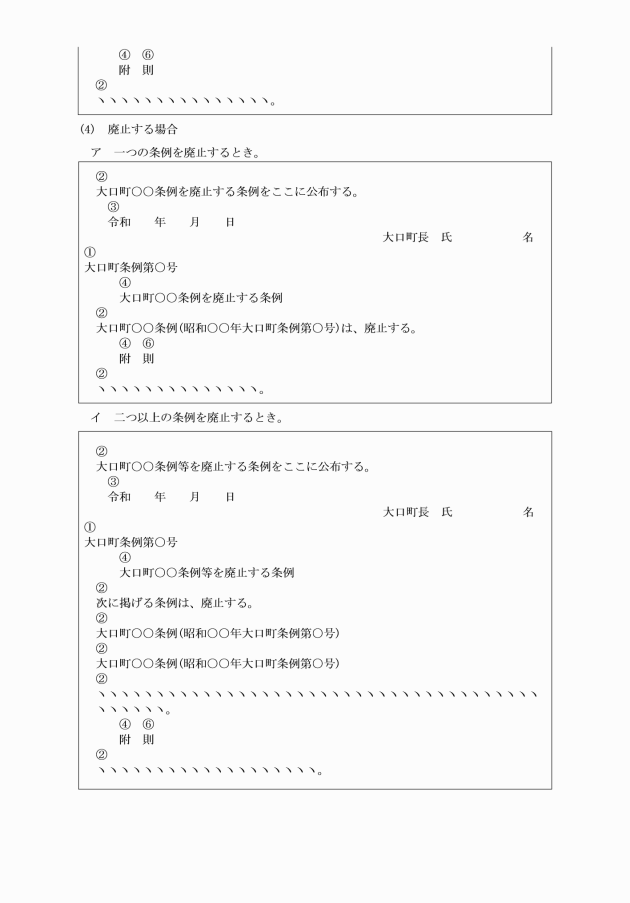

第3条 条例は、次の各号の例による。

(規則)

第4条 規則は、条例の例による。

(告示)

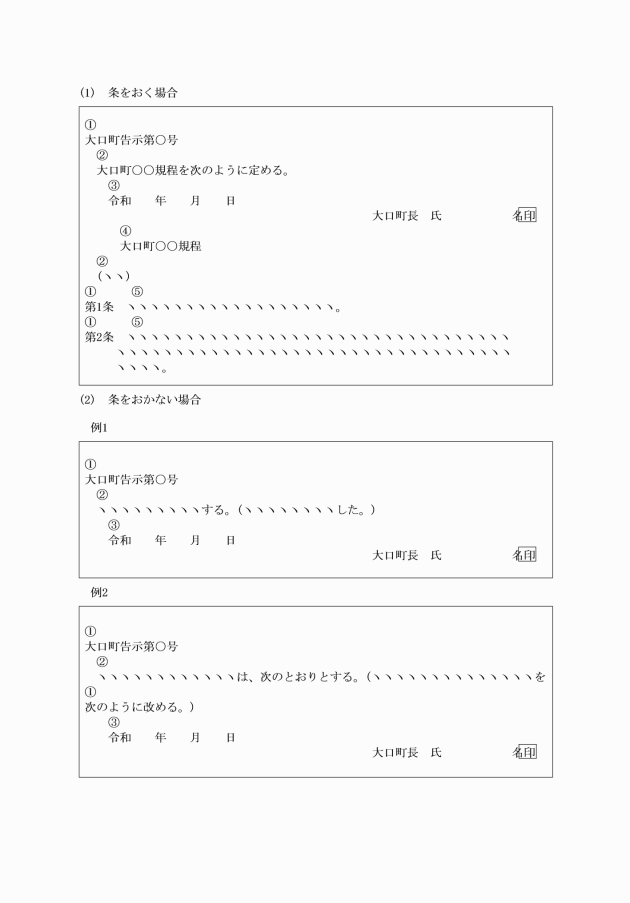

第5条 告示は、次の各号の例による。

(公告)

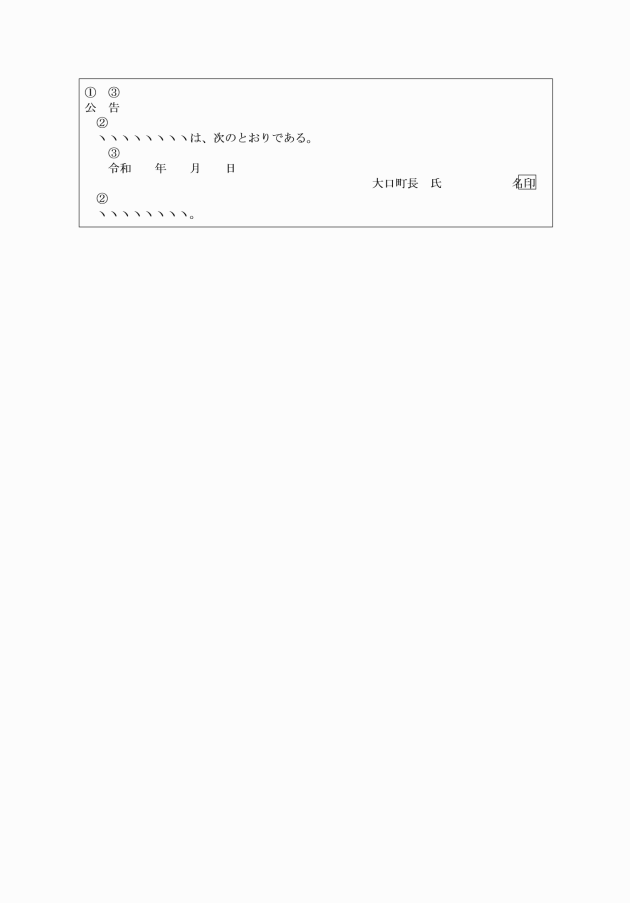

第6条 公告は、次の例による。

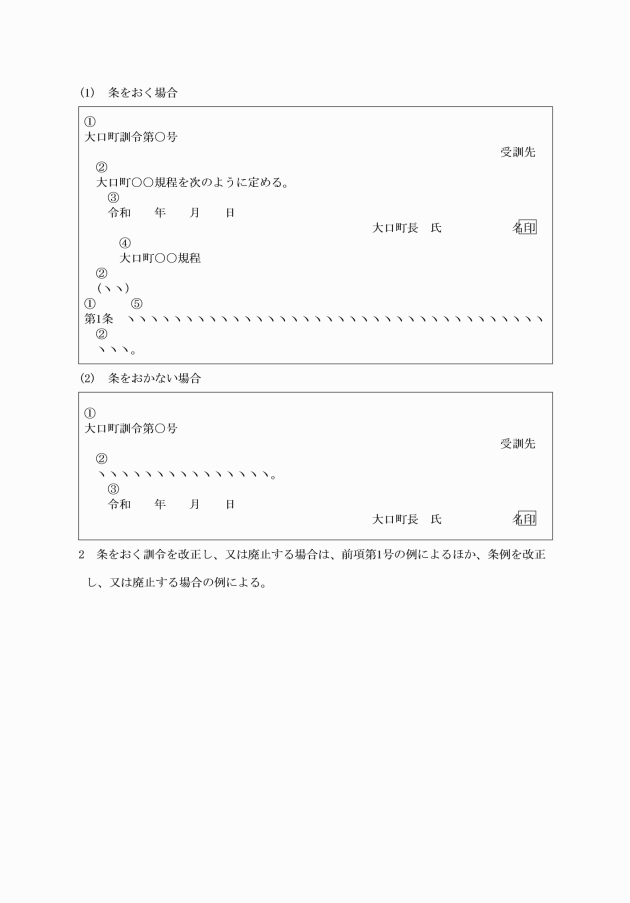

(訓令)

第7条 訓令は、次の各号の例による。

2 条をおく訓令を改正し、又は廃止する場合は、前項第1号の例によるほか、条例を改正し、又は廃止する場合の例による。

(訓及び内訓)

第8条 訓及び内訓は、訓令の例による。ただし、令達番号には、町名を冠しない。

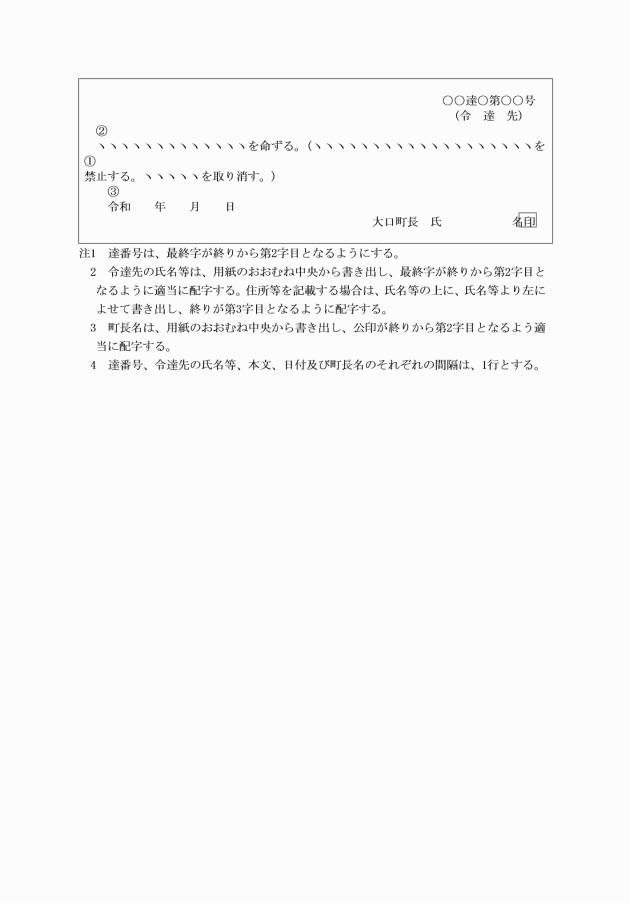

(達)

第9条 達は、次の例による。

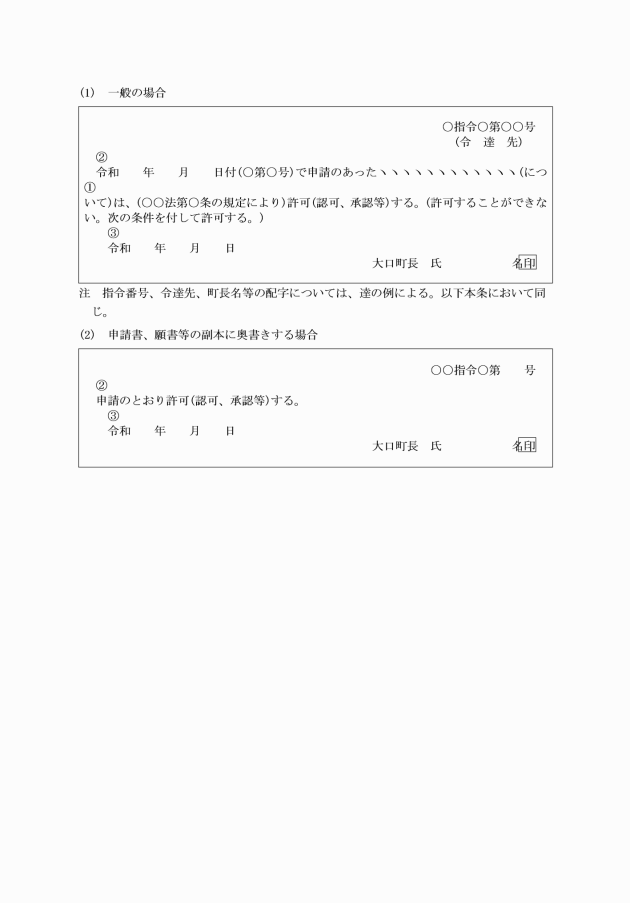

(指令)

第10条 指令は、次の各号の例による。

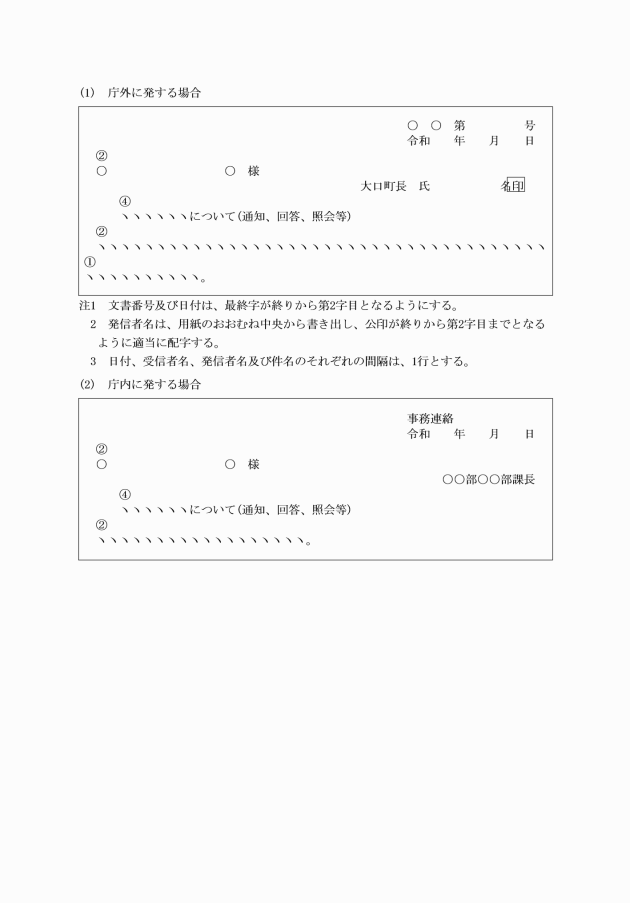

(往復文)

第11条 往復文は、次の各号の例による。

(対内文)

第12条 対内文は、次の各号の例による。

(その他の文書)

第13条 その他の文書は、次の各号の例による。

(令達先)

第14条 達及び指令の令達先の記載は、次のとおりとする。

(1) 個人にあっては、その住所及び氏名

(2) 法人にあっては、その所在地及び名称。ただし、申請当時法人が未成立の場合は、発起人又は代表者の住所及び氏名

(3) 法人格を有しない団体にあっては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名

(4) 申請者が多数の場合は、連名又は代表者の住所及び氏名並びに代表者であることの表示

(文書の作成要領)

第15条 文書の作成要領は、別記のとおりとする。

(その他必要事項)

第16条 この規程に定めるもののほか、公文例に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記

文書の作成要領

第1 文書の書き方

1 記述形式

公文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとする。

(1) 法令の規定により、様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署が特に様式を縦書きと定めたもの

(3) その他特に縦書きを必要とするもの

2 文体及び文章

(1) 文体は、原則として「である」体を用いる。ただし、往復文・対内文の類は「ます」体を用いる。

(2) 文章は、口語体を基調とした易しい用語で統一し、簡潔かつ論理的なものとし、要領よくまとめる。

3 用字

(1) 公文書に用いる用字は、次の内閣告示の例による。ただし、固有名詞・専門用語その他これにより難い特別の理由があるものについては、この限りでない。

ア 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

イ 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

ウ 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(2) 漢字に振り仮名を付ける場合は、その漢字の上に付ける。

(3) 繰り返し符号は、「々」のほかは用いない。「々」は、同じ漢字が続く場合に用いる。ただし、民主主義・委員会会則のように、左の漢字と右の漢字がそれぞれ異なった意味に用いられる場合には、用いない。

(4) 外国の地名及び人名並びに外来語は、片仮名書きとする。

4 数字

(1) 数字は、次のような場合を除いてアラビア数字を用いる。

ア 漢語の要素になっている漢数字

(例) 一般 四半期 八方美人 千里眼

イ 「ひとつ」「ふたつ」「みっつ」などと読む場合(アラビア数字は、「いち」「に」「さん」のように読む。)

(例) 一つずつ 二間続き(ふたまつづき) 三月(みつき)

ウ 固有名詞

(例) 一宮市 二重橋 四国 五郎

エ 概数を示す場合

(例) 二・三日 五・六人 数十日

オ 単位として用いる場合。ただし、万以上の単位に限る。

(例) 10万 1,000億

(2) 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

小数 0.12

分数  又は2分の1(

又は2分の1( とは書かない。)

とは書かない。)

帯分数

(3) 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

| (日付) | (時刻) | (時間) |

普通の場合 | 令和2年4月1日 | 午前8時30分 | 3時間20分 |

省略する場合 | 令和2.4.1 |

|

|

5 記号の用い方は、次の例による。

(1) 句読点は、「。」及び「、」を用いる。

(2) 数字のけたの区切りは、3位区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号等は、区切りを付けない。

(3) 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。

(例) 0.12 N.H.K

(4) 「・」(なかてん)は、事物の名称を列記する場合又は概数、外国の地名・人命若しくは外来語の区切りに用いる。

なお、「、」で事物を列記している中で、更に事物を列記する場合にも用いる。

(例) 条例・規則・訓令 モーター・ボート

米・麦等の農産物、牛・馬等の畜産物

(5) 「~」(なみがた)は、「………から………まで」を示す場合に用いる。

ただし、原則として、文章中には用いない。

(例) 午後1時~午後5時 名古屋~東京

(6) 「「 」」(かぎ)は、言葉を定義する場合又は他の語句若しくは文章を引用する場合などに、その言葉又は引用する語句などを明示するために用いる。

(例) この要綱において「職員」とは、……いう。

○○要綱は「職員」の定義を「…」と規定している。

(7) 「( )」(かっこ)は、語句若しくは文章の後に注記を加える場合又は見出しその他簡単な独立した語句を掲記する場合に用いる。

(例) 大口町長(以下「甲」という。」と………との間に

(8) 「―→」(矢じるし)は、左のものが右のように変わることを示す場合に用いる。

(例) 車輌―→車両 捺印―→押印

(9) 「――」(ダッシュ)は、語句を説明する場合及び丁目、番地等を省略する場合に用いる。

(例) 青信号――進め 赤信号――止まれ

名古屋市中区三の丸3―1―2

6 見出し符号

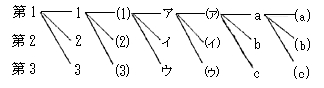

(1) 項目を細別する場合は、次の例による。ただし、項目の少ない場合及び往復文書においては、「第1」を省略して「1」から細別する。

(2) 見出し符号には、句読点を打たず、1字分空白として、次の字を書き出す。

第2 用紙の用い方

1 用紙は、原則として日本産業規格によるA4判を用い、これにより難いものについてはA5判又はA6判を用い、それぞれの用紙は縦長に用いる。

2 横書き文書を内容とする起案用紙の使い方は、次による。

(1) 伺い文その他縦書き文書の内容となる部分以外は、左横書き用紙をそのまま縦長に用い、左横書きとする。

(2) 縦書き文書の内容となる部分は、左横書き用紙を横長に用い、縦書きとする。

第3 文書のとじ方

1 文書のとじ方は、原則として左とじとする。

2 左横書き文書と左に余白がある1枚の縦書き文書をとじる場合、そのまま縦書き文書の左をとじる。

3 左横書き文書と左に余白がない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中合わせ)とする。

4 縦書き文書のみをとじる場合は、右とじとする。