子どもの予防接種(A類定期接種)について

子どもは病気にかかりやすく、かかると重くなることがありますが、予防接種を受けることで、病気にかかることや重症化することを防ぐことができます。

予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者及び接種期間が定められた定期予防接種と、それ以外の任意予防接種があります。定期予防接種のなかでもA類疾病の予防接種は、集団予防、重篤な疾患の予防に重点をおいたもので、公費で受けられるので自己負担金はかかりません。

【対象者】

ワクチンの種類によって対象年齢・接種期間が異なります。詳細はワクチンごとの説明をご覧ください。

【持ち物】

接種する予防接種の予診票※1※2(問診をあらかじめ書いてお持ちください)、母子健康手帳、こども医療費受給者証、マイナ保険証

※1 小学校入学前に接種する予防接種の予診票は出生時または転入の手続きにより交付しています。

小学校入学後に接種する予防接種の予診票は以下の通り郵送します。

日本脳炎第2期・・・小学4年生の4月

二種混合・・・小学6年生の4月

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種・・・小学6年生の4月

※2 接種日時点で大口町外へ転出している場合、大口町の予診票は使えません。転出先の住所地へご相談ください。

【接種場所】

大口町医療機関(PDF 92KB)

扶桑町医療機関(PDF 149KB)

江南市医療機関(PDF 236KB)

犬山市医療機関(PDF 201KB)

上記以外の愛知県内医療機関で接種を希望される場合は、愛知県広域予防接種制度を利用し、定期接種をすることができます。

その場合、愛知県広域予防接種連絡票及び予診票を発行しますので、接種する1週間ほど前までに健康課で申請をお済ませください。(申請時の持ち物:母子健康手帳)

予防接種を受けるにあたっての注意事項

予防接種は体調のよい時に受けるのが原則です。明らかに発熱している(一般的に37.5度以上)場合、予防接種を受けることはできません。その他普段と変わった様子がないか確認し、気になることがあれば接種前に医師に相談の上、接種を受けるか判断しましょう。

予防接種について、「予防接種と子どもの健康」等予防接種の説明をよく読み理解したうえで接種を受けましょう。

予防接種を受けた後30分間程度は医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすったり激しい運動をしたりするのはやめましょう。接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は速やかに医師の診察を受けましょう。

予防接種の対象となる病気とワクチンについて

ロタウイルス感染症

ワクチンが2種類あり、接種回数が異なります。以下の1または2のどちらか一方を選んで接種します。

1.ロタリックス(2回接種)

【対象年齢】出生6週0日後から出生24週0日後までの間にある者

【標準的な接種年齢】初回接種は生後2月に至った日から出生14週6日後

【接種間隔と回数】27日以上の間隔をおいて2回

2.ロタテック(3回接種)

【対象年齢】出生6週0日後から出生32週0日後までの間にある者

【標準的な接種年齢】初回接種は生後2月に至った日から出生14週6日後

【接種間隔と回数】27日以上の間隔をおいて3回

B型肝炎

【対象年齢】生後1歳未満

【標準的な接種年齢】生後2か月から9か月に至るまで

【接種間隔と回数】3回(27日以上の間隔をおいて2回接種し、3回目は1回目から139日以上の間隔をおいて接種する)

小児の肺炎球菌感染症

【対象年齢】生後2か月から5歳未満

【標準的な接種年齢】初回接種は生後2か月から7か月に至るまで、

追加接種は生後12か月から15か月に至るまで

【接種間隔と回数】

1.接種開始年齢が生後2か月から7か月になるまでの場合(初回接種3回+追加接種1回)

27日以上の間隔をおいて3回接種したあと、3回目接種後60日以上の間隔をおいて1歳以降に1回接種する。ただし、2回目及び3回目の接種は2歳までにおこなうこととし、それを超えた場合はおこなわない(追加接種は可能)。また、2回目の接種が1歳を超えた場合、3回目の接種はおこなわない(追加接種は可能)。

2.接種開始年齢が生後7か月から1歳になるまでの場合(初回接種2回+追加接種1回)

27日以上の間隔をおいて2回接種したあと、2回目接種後60日以上の間隔をおいて1歳以降に1回接種する。ただし2回目の接種は2歳までにおこなうこととし、それを超えた場合はおこなわない。(追加接種は可能)

3.接種開始年齢が生後1歳から2歳になるまでの場合

60日以上の間隔をおいて2回接種する。

4.接種開始年齢が2歳から5歳になるまで

1回接種する。

ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(急性灰白髄炎)・Hib感染症(五種混合)

【対象年齢】生後2か月から7歳半未満

【標準的な接種年齢】第1期初回は生後2か月から7か月に至るまで、

第1期追加は第1期初回3回目接種終了後6か月から18か月まで

【接種間隔と回数】第1期初回は20日以上(標準的には20日から56日まで)の間隔をおいて3回、

第1期追加は第1期初回3回目接種終了後6か月以上(標準的には6か月から18か月まで)の間隔をおいて1回

ジフテリア・破傷風(二種混合)

【対象年齢】11歳以上13歳未満

【標準的な接種年齢】11歳に達した時から12歳に達するまで

【接種回数】1回

結核(BCG)

【対象年齢】1歳未満

【標準的な接種年齢】生後5か月から8か月に達するまで

【接種間隔と回数】1回

麻しん・風しん

【対象年齢※1】第1期は生後12か月から2歳未満

第2期は5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間(年長児)

※1 令和6年度第1期対象者(令和4年4月2日〜令和5年4月1日生)と第2期対象者(平成30年4月2日〜平成31年4月1日生)で未接種の方は令和9年3月31日まで接種可能です。

【接種間隔と回数】第1期1回、第2期1回

水痘(水ぼうそう)

【対象年齢】生後12か月から3歳未満

【標準的な接種年齢】1回目は生後12か月から15か月に達するまで、

2回目は1回目終了後6か月から12か月まで

【接種間隔と回数】3か月以上(標準的には6か月から12か月まで)の間隔をおいて2回

日本脳炎

【対象年齢※1】第1期初回と第1期追加は生後6か月から7歳半未満

第2期は9歳以上13歳未満の者

※1 特例対象者(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれで20歳未満の者)は20歳の誕生日の前日まで接種ができます。

【標準的な接種年齢】第1期初回は3歳から4歳に達するまで、

第1期追加は4歳から5歳に達するまで、

第2期は9歳から10歳に達するまで

【接種間隔と回数】第1期初回は6日以上(標準的には6日から28日まで)の間隔で2回、

第1期追加は第1期初回2回目終了後6か月以上(標準的にはおおむね1年を経過した時期)に1回、

第2期は1回

ヒトパピローマウイルス感染症

3種類あるワクチン(9価ワクチン「シルガード」、4価ワクチン「ガーダシル」、2価ワクチン「サーバリックス」)のなかからひとつを選んで接種します。

【対象年齢※1】小学6年生から高校1年生相当の女子

※1 キャッチアップ接種の対象者(平成9年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた女子で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間の間に1回以上接種した者)は、令和8年3月31日まで接種できます。

【標準的な接種年齢】中学1年生の間

【接種間隔と回数】3回接種(ワクチンの種類により接種間隔異なる)

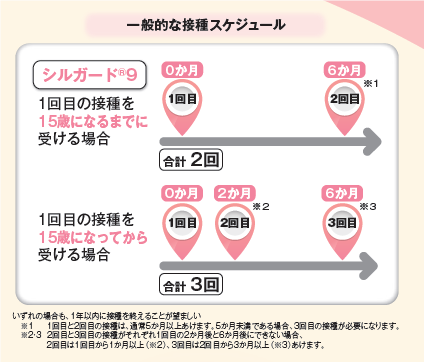

<9価ワクチン「シルガード」の場合>

(1)1回目の接種を15歳になる前までにする場合(2回接種)

6か月(少なくとも5か月以上)の間隔をおいて2回目を接種。

合計3回接種を希望する場合は、(2)に示す接種間隔で3回接種も可能。

(2)1回目の接種を15歳以降にする場合(3回接種)

1か月以上の間隔をおいて2回接種し、2回目から3か月以上の間隔をおいて1回接種。

(標準的な接種間隔:1回目接種の2か月後に2回目接種、1回目接種の6か月後に3回目接種)

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)ワクチンは、接種部位に強い痛みが生じやすいワクチンです。接種を受ける前に有効性や副反応についてリーフレットを読んでください。

「(小6〜高1の方へ)9価の「HPVワクチン」を公費で接種できるようになりました」(PDF 604KB)

「(平成9年度〜平成19年度の方へ)「HPVワクチン」の接種の機会を逃した方も9価のワクチンを公費で接種できるようになりました」(PDF491KB)

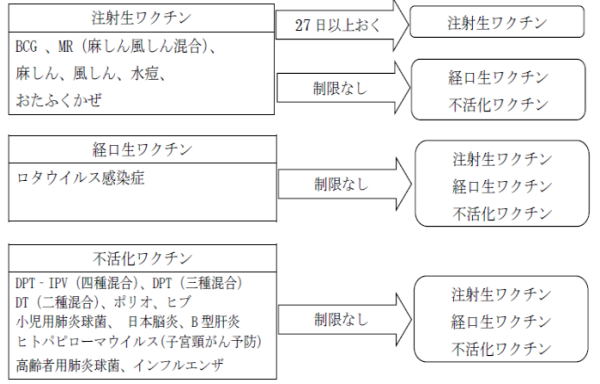

異なる予防接種の接種間隔について

令和2年10月1日から接種間隔が変更になりました。

※同一種類のワクチンを複数回接種する場合において、それぞれ接種の間隔について定めがあるため、定めに従って接種してください。

予防接種時に保護者以外の方が同伴するとき

お子さんの予防接種時

保護者以外の方が同伴するときには「委任状」が必要です!

お子さんが予防接種を受ける場合、保護者の同伴が原則となっています。

しかし、保護者のやむを得ない理由により同伴出来ない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態をよく知っている親族などが同伴し、予防接種を受けることも可能ですが、保護者の委任状が必要です。接種時に医療機関に提出してください。

(委任状は下記からダウンロードしてご利用ください。)

【様式】予防接種委任状(PDF74KB)

【様式】ヒトパピローマウイルス感染証予防接種予診票(保護者が同伴しない場合)(PDF309KB)

作成日 2025年3月31日